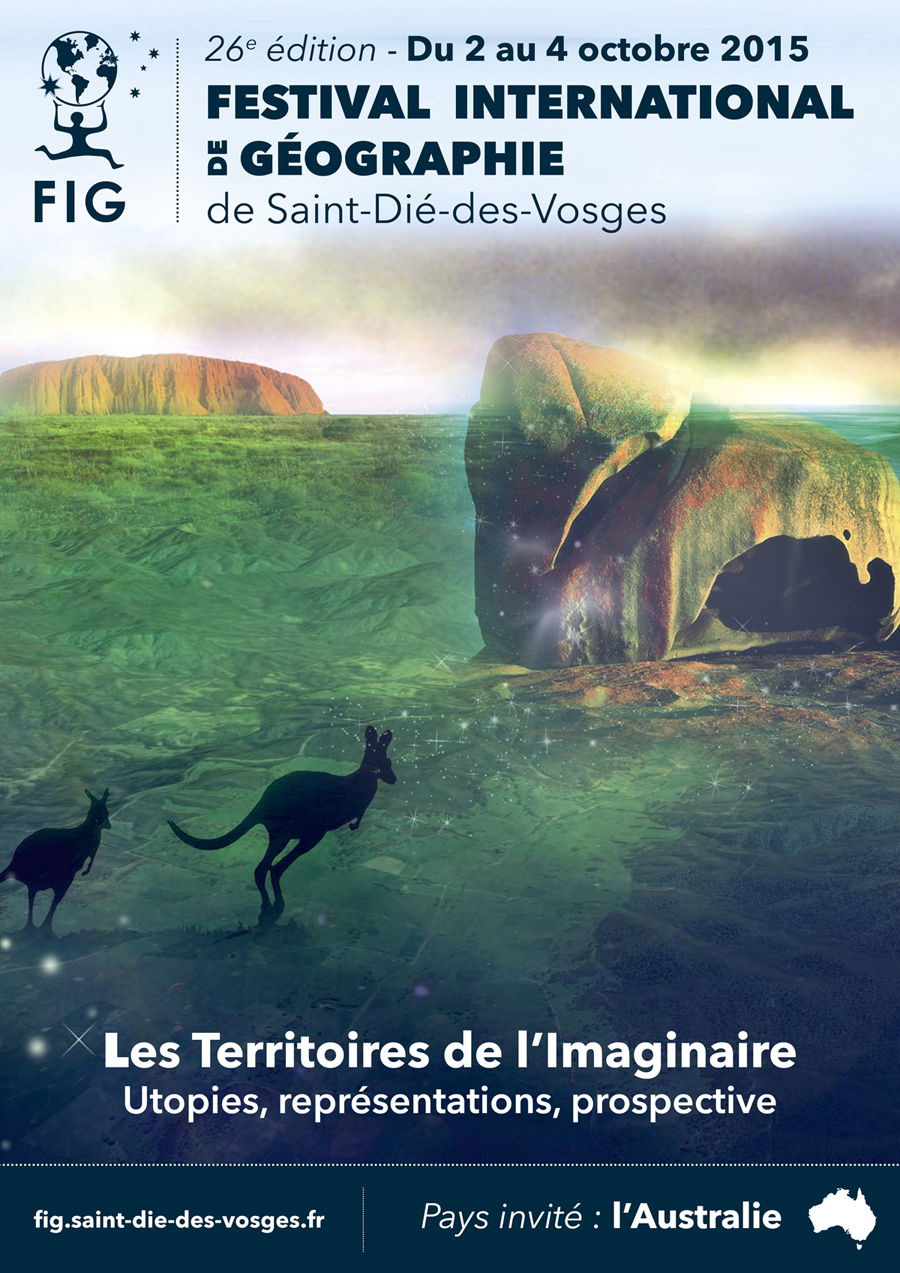

Les meilleurs moments de cette première journée de Festival cueillis et mijotés pour vous par les étudiants en licence de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges

De l’inauguration de la carte au sol à la cérémonie d’ouverture à Sadoul, les conférences, les ambiances, la gastronomie, les invités...